Artikel: Helmut Serowy, Waldsolms

Bilder, außer VT2E: Chronik von Hasselborn, Gemeinde Waldsolms

Am 1. November 1912 nahm die Solmsbachtalbahn von Grävenwiesbach über Albshausen nach

Wetzlar ihren Betrieb auf. Zwölf Züge befuhren ab diesem Zeitpunkt täglich die 24,5 km lange

Strecke in beiden Richtungen.

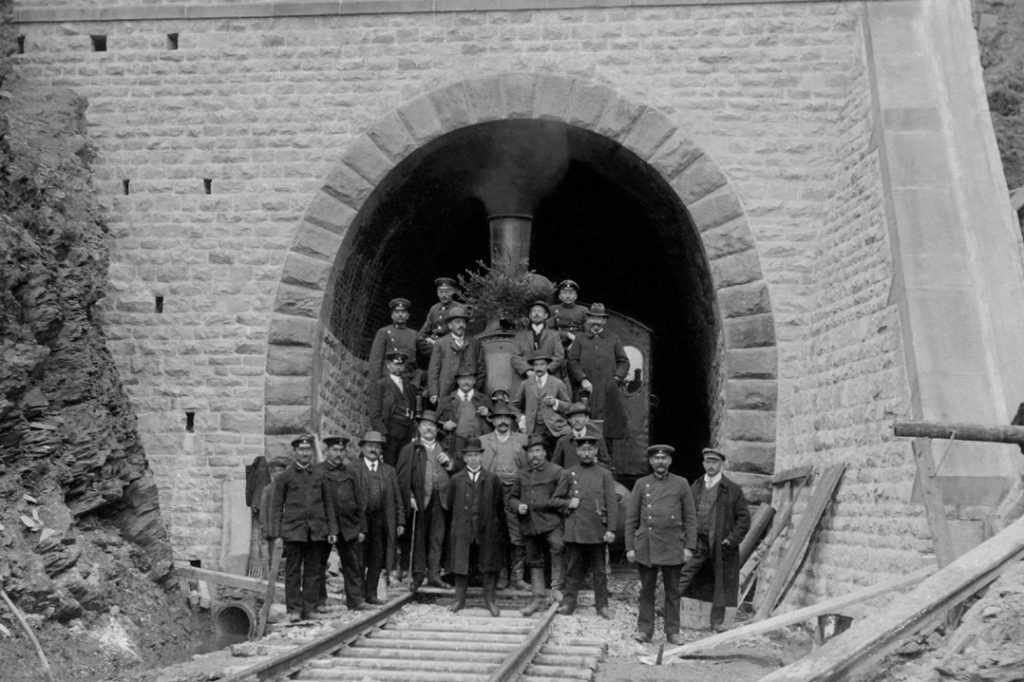

Gesellschaft beim Tunneldurchstich, 08. Mai 1911

Der „Usinger Anzeiger“ berichtete überschwänglich zur Eröffnung: Nach fast vierjähriger Bauzeit

ist nunmehr das große Bauwerk vollendet. Eine Bahn verbindet jetzt die seither abseits des

Weltverkehrs liegenden Orte des Solmsbachtales. Die Strecke beginnt in Grävenwiesbach und zieht

sich durch herrliche Wälder und Fluren, zwischen mächtigen Bergen und Felsen nach der

Lahngegend. Es ist ein schönes Stück Erde, das die neue Bahnlinie auf eine Länge von 24,5 km

durchschneidet. Und wie prächtig liegen die neuen Bahnhöfe, die in modernem Stile dem

landschaftlichen Bilde recht angepasst sind, eine Zierde der Orte bilden und einen freundlichen und

stattlichen Eindruck machen“.

Etwas nüchterner sieht das die königliche Eisenbahndirektion Frankfurt in einer Bekannmachung

vom 21. Oktober 1912: „Am 1. November 1912 wird die normalspurige Nebenbahn Albshausen-

Grävenwiesbach mit den Bahnhöfen 4. Klasse Braunfels-Oberndorf, Bonbaden, Neukirchen,

Kraftsolms, Brandoberndorf und Hasselborn, dem Haltepunkt Bursolms-Oberndorf und der

Holzverladestelle Jägerhaus (Kreis Usingen) für den Personen-, Güter- und Privattelegramm-

Verkehr eröffnet. Die neue Linie verbindet die Hauptbahn Gießen-Coblenz mit der Nebenbahn

Usingen-Weilmünster. Die Stationen Braunfels, Bonbaden, Neukirchen, Kraftsolms,

Brandoberndorf und Hasselborn erhalten Verkehrseinrichtungen zur Abfertigung von Personen,

Gepäck, Leichen, lebenden Tieren, Eil- und Frachtstückgut und Wagenladungen unter Ausschluß

von Sprengstoffen. Der unbesetzte Haltepunkt Burgsolms-Oberndorf dient nur dem

Personenverkehr mit Fahrkartenverkauf durch die Zugpersonale, die Holzverladestation Jägerhaus

nur der Verladung von Holz in Wagenladungen. …“.

Bereits ein Tag zuvor – am 31. Oktober 1912 – erfolgte die Einweihung der Solmsbachtalbahn.

Der erste Probezug, 1912

Sonderzüge mit Teilnehmern aus den jeweiligen Kreisen starteten morgens in Wetzlar und in Bad

Homburg. Sie trafen sich in Grävenwiesbach. Hier bestiegen 200 Ehrengäste mit den

Würdenträgern von Kirche und Staat sowie der Eisenbahnverwaltung einen weiteren Sonderzug zur

gemeinsamen Fahrt nach Wetzlar, wo auf der Minneburg ein Festessen vorbereitet war. Mit

„Hochrufen und Musikklängen“ verabschiedeten die Grävenwiesbacher Bürger um 11:37 Uhr den

Festzug, der – eingehüllt in dicken Qualmwolken – im 1.330 m langen Tunnel Richtung Hasselborn

entschwand. An jedem der festlich geschmückten Bahnhöfe hatte sich die begeisterte Bevölkerung

eingefunden, die Gesangvereine stimmten hoffnungsfrohe Lieder an. Lehrer, Pfarrer,

Gemeindevorsteher und der Eisenbahn-Präsident hielten freudig erregte Reden.

Zum Empfang in Brandoberndorf heißt es: „Pustend hielt das Dampfross an, und unter Jubel der

großen Zahl der Erschienenen entstiegen die Gäste dem Festzug. Nach dem würdig vorgetragenen

Liede des Gesangvereins ergriff Pfarrer Böcker das Wort zu einer Begrüßungsansprache. Zunächst

begrüßte er die Gäste und bezeichnete den Eröffnungstag als ein seltenes hochbedeutendes Fest für

die Gemeinde. Der Tag, an dem zum ersten Male in dem stillen Tale der Pfiff der Lokomotive

erschalle, sei ein Tag der Freude; er sei aber auch ein Tag des Dankes gegen alle, die an dem

Zustandekommen des großen Werkes ihren Anteil haben. Die herrlichen Worte des Redners, die

überall einen Widerhall fanden, klangen aus in ein Hoch auf unseren geliebten Kaiser, der Erhalter

des Friedens“. Bahnpräsident Reuleaux dankte für den außergewöhnlich großen Empfang und die

anerkennenden Worte des Redners. Er erwähnte, dass die Direktion gerade auf den Bahnhof

Brandoberndorf hohen Wert gelegt habe, wovon auch das prächtige und stolze Bahnhofsgebäude

Zeugnis ablege. Er erntete dafür „brausene Hochrufe“.

In Bonbaden redete Pfarrer Heller von den Wohltaten der Eisenbahn, in der man nicht mehr das

Zauber- und Teufelswerk vergangener Tage sehe. Er wünschte, dass die Bahn allzeit dieselbe

Fixigkeit aufweisen möge wie die an diesem Tage auf den Bahnhöfen gehaltenen Reden.

Es war indes ein langer und mühseliger Weg bis zur Eröffnung der Bahnlinie durch das

Solmsbachtal. Bereits am 14. Dezember 1890 fand eine erste Versammlung mit der Zielsetzung

eines Streckbauen in Usingen statt. In der Folge häuften sich solche Versammlungen. Überall trafen

sich interessierte Kreise, um sich für sie lukrative Streckenführungen stark zu machen. So wollten

die Geschäftsleute der Wetzlarer Altstadt gerne eine Bahn über Rechtenbach, Niederkleen, Pohlgöns

nach Butzbach haben. Die Gießener wünschten eine Linienführung über Klein-Linden, Großen-

Linden, Hörnsheim, Hochelheim, Dornholzhausen, Niederkleen, Oberkleen, Griedelbach,

Brandoberndorf. Die Butzbacher hätten gerne die Strecke von Brandoberndorf über Espa nach

Butzbach weitergeführt.

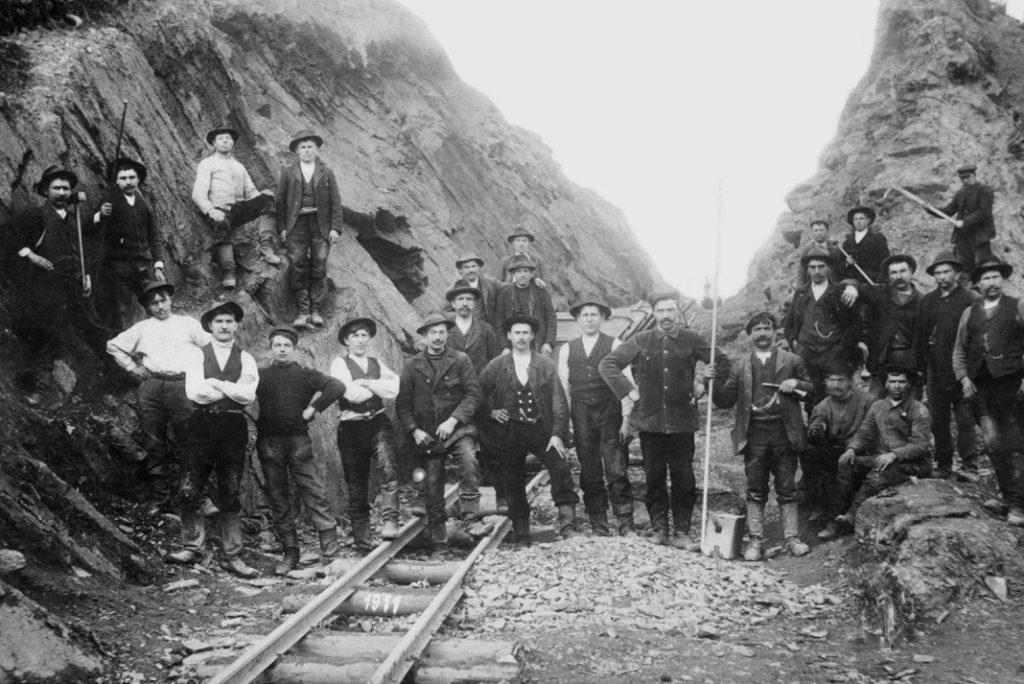

Eisenbahnbau am Pfaffenstein

Pressefehden gingen hin und her. Die Versammlungen erhitzten sich.

Am 28. April 1904 wurde schließlich im Wetzlarer Kreistag unter Vorsitz von Landrat Dr. Sartorius

der einstimmige Beschluss gefasst, den Bau der Solmsbachtalbahn zwischen Grävenwiesbach und

Albshausen mit der Kopfstation Wetzlar voranzutreiben. Im November 1904 verfügte der

preußische Minister für öffentliche Arbeiten, dass die allgemeinen Vorarbeiten anzufertigen seien.

Am 13. Dezember 1904 ließ die Eisenbahndirektion Frankfurt erste Vermessungsarbeiten

durchführen. Eine zehnköpfige Behördenkommission, welcher auch die Regierungspräsidenten von

Wiesbaden und Koblenz angehörten, besichtigte am 28. März 1905 das Solmsbachtal.

Die Planungen wurden allerdings erst in die Nebenbahnvorlage für das Jahr 1907/1908 bei der

Regierung eingebracht. Der Finanzplan belief sich auf 6.230.00 Mark. Der Plan sah weiter vor, dass

das für den Bahnbau erforderliche Gelände kostenfrei zur Verfügung gestellt werden musste

(ansonsten hätten die Kreise Usingen und Wetzlar 730.000 Mark zu zahlen). Daraufhin entschied

sich der Kreis Wetzlar für die Selbstgestellung des Grund und Bodens und machte die vom Bahnbau

berührten Gemeinden als Nutznießern die Auflage, das Land unentgeltlich herzugeben. Für den

Bahnbau übereignete Fürst Georg Friedrich zu Braunfels und die Firma Buderus kostenlos

Privatland. Die Stadt Wetzlar beteiligte sich mit 5000 Mark und selbst das drei Kilometer von der

Strecke entfernt liegende Dörfchen Griedelbach steuerte 600 Mark zu den Kosten bei.

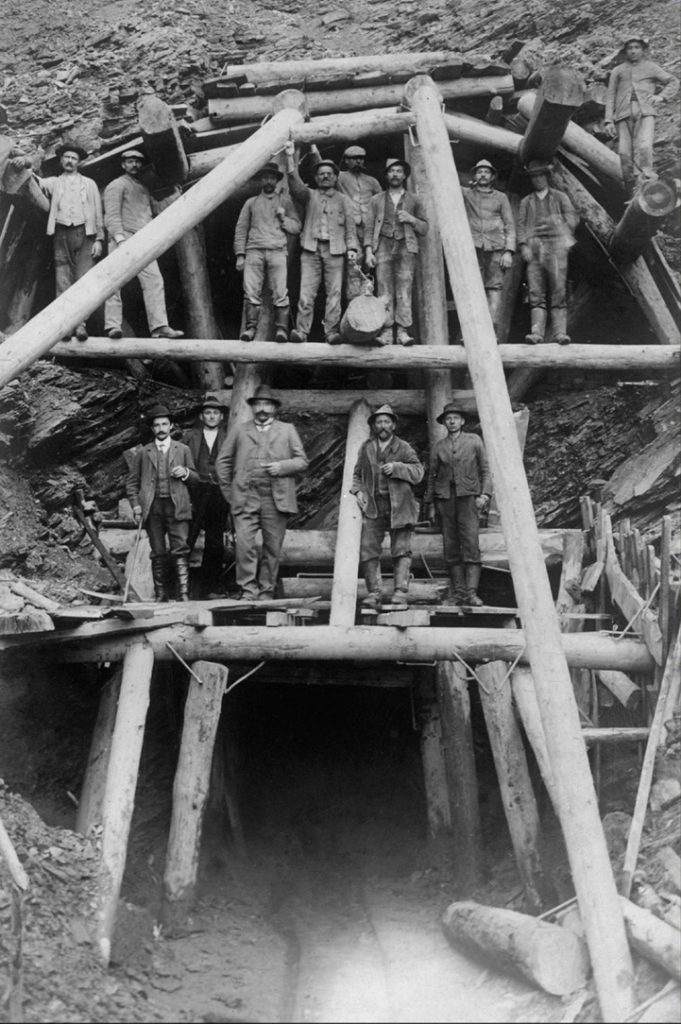

Im Kreis Usingen wurde 1909, im Kreis Wetzlar 1910 mit dem Bau der Eisenbahn-Linie begonnen.

Um die Trasse über 24,5 km durch das Solmsbachtal anlegen zu können, war es erforderlich, bei

Burgsolms einen 105 m langen und bei Hasselborn einen 1.330 m langen Tunnel zu bauen. Zudem

waren in Bonbaden eine Brücke mit 50 m Spannweite sowie im Streckenverlauf neun weitere

Überbrückungen und Brücken zu errichten. Das schwierigste und markanteste Teilstück der Strecke

war der Hasselborner Tunnel. Er führt durch den 448 m hohen Berg „Gänsrod“ und liegt 90 m unter

der höchsten Erhebung. Am 11. Mai 1911 erfolgte nach einjähriger Arbeit der Durchstich des

Tunnels, für den 60.000 Kubikmeter Fels herausgebrochen werden mussten. Gastarbeiter aus

zahlreichen Nationen, darunter Italiener, Kroaten, Bosnier, aber auch „allerlei zusammengelaufenes

Volk“ waren neben heimischen Arbeitern an den Baustellen tätig.

Gesellschaft beim ersten Probezug

Die Entwicklung der Bahnlinie durch das Solmsbachtal wurde zum Beginn des 2. Weltkrieges

abrupt unterbrochen. Im Juni 1940 war in Ziegenberg das Führerhauptquartier „Adlerhorst“

eingerichtet worden. Da sich das Kriegsgeschehen von Polen nach Frankreich verlagerte, wählte der

Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göhring, Hasselborn mit seinem Tunnel als Standort für

sein Hauptquartier. Der Tunnel wurde für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Da sich

zwischenzeitlich die Kriegsentwicklung änderte, konnte im Laufe des Jahres 1941 der Tunnel und

die Bahnstrecke zwischen Brandoberndorf und Grävenwiesbach wieder freigegeben werden.

Tunnelbau 1910

Zwei Jahre später, nach einem amerikanischen Bombenangriff am 4. Oktober 1943 auf die

Vereinigten Deutschen Metallwerke in Heddernheim, erhielt die Firma die Erlaubnis, die

leerstehenden Baracken des ehemaligen Luftwaffenhauptquartiers Hasselborn zu nutzen. Am 9.

März 1944 wurde der Tunnel zum zweiten Mal gesperrt. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen

wurden hier ab August 1944 Flugzeugpropeller, Komponenten für Propeller, aber auch Teile für

Düsenflugzeuge produziert. Über 1500 Menschen waren in dem kleinen Hintertaunus-Dorf an

dieser Produktion beteiligt. Diese wurde erst kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner am 24. März

1945 eingestellt.

Tunnelbau 1910

Erst 1948 wurde der Tunnel wieder für den Eisenbahnverkehr hergerichtet und freigegeben.

Nach 73 Jahren – am 31. Mai 1985 stellte die Deutsche Bundesbahn den Personalverkehr im

Solmsbachtal ein. Die Bewohner des Solmsbachtales nahmen wehmütig Abschied vom

liebgewonnenen „Sally“ (Der Spitzname für die Bahn soll auf einen, in Burgsolms wohnenden

jüdischen Mitbürger namens Salomon zurückzuführen sein. Dieser zog mit seinem Lieferwägelchen

als „fliegender Händler“ durch die Dörfer. Da der Zug – wie der Händler – schnell von Ort zu Ort

eilte, nannte man in „Sally“). Drei Jahre später – am 27. Mai 1988 – endete auch der Güterverkehr

auf der Strecke. Die Einrichtungen der Bahn wurden zurückgebaut und die wechselvolle Geschichte

der Solmsbachtalbahn endete.

VT2E bei der Einfahrt in den Hasselborner Tunnel.

Eine Teilstrecke konnte elf Jahre später aber doch wieder reaktiviert werden. Als Verlängerung der

Taunusbahn wurden von Grävenwiesbach nach Brandoberndorf wieder Gleise verlegt und am 15.

November 1999 ein Pendelverkehr in Richtung Frankfurt eingerichtet.